Morte pour la France 1943

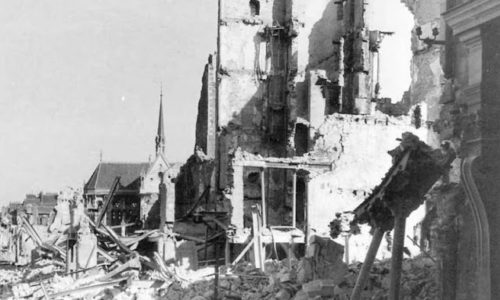

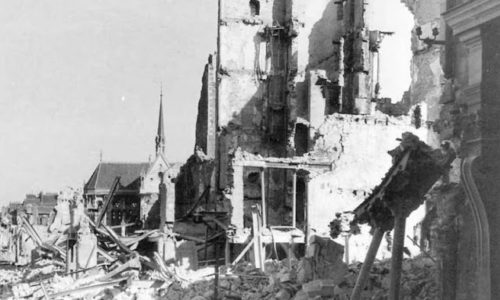

Une muzillacaise tuée lors des bombardements de Nantes 1943

Lire la suiteAccueil / Histoire, évènements / Guerre 39-45 /

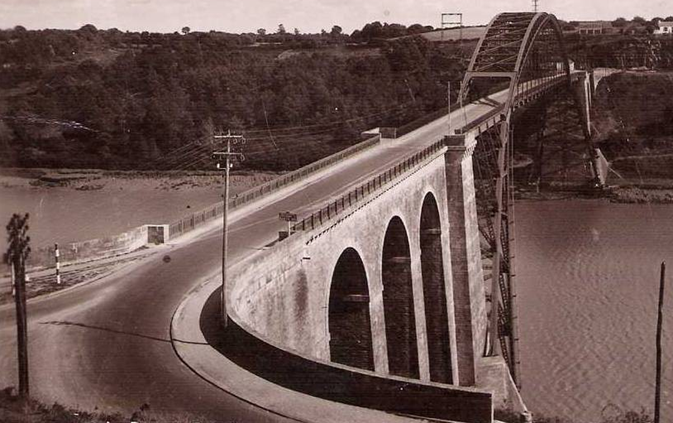

Le 15 août 1944, miné, le pont de la Roche-Bernard saute. Redon étant déjà libérée, il ne reste comme passage de la Vilaine que celui de Folleux, par barque.

Les groupes de résistants prennent alors position dans les villages au bord de la Vilaine. Combattant volontaire, Pierre Le Pocreau de Bourg-Pol, jeune instituteur à Saint-Dolay, est de ceux-là. Il raconte :

« Notre tâche consiste à découvrir les armes des allemands et leurs caches, suivre leurs mouvements, capturer les déserteurs et les faire prisonniers et passer la Vilaine. Les passages s’effectuent au départ de Larmor la nuit, sauf par clair de lune, et la plupart du temps à la nage. Fin octobre, début novembre 1944 vers 22h, je quitte les copains en fête à Bocquéreux pour me rendre seul à Larmor. Il fait noir, très noir et il pleut. Je passe la Vilaine en barque, mais après la traversée, je me retrouve dans ce marais indéfinissable. Sans aucun repère je marche dans l’eau sous la pluie avec une musette contenant le courrier de l’évêché, des renseignements pour mes chefs, des cigarettes et du tabac.

J’arrive en bordure de route entre Larmor et le val. J’attends un moment sous un chêne ; il doit être environ 5 heures. Enfin, j’aperçois la route longeant le marais. Rassuré, je retourne chercher ma musette planquée auparavant. Mais, en m’approchant de la route, j’entends tout à coup une patrouille allemande à pied. Je traverse la route comme un éclair ; mais les boches ont sans doute dû apercevoir une ombre ou entendre un bruit car immédiatement les balles sifflent. Je ne demande pas mon reste. Tout trempé, je gravis le coteau, passe le village de B et réussit à joindre l’abbé Joly après une course de 8 à 10 kilomètres à travers champs et bois. Par précaution, je resterai dans la famille Belliot à 2 kms de Missillac pour me reposer avant de revenir à Saint Dolay. Le passage a-t-il été découvert ? Par prudence, il est interrompu et je ne récupérerai jamais ma musette et n’en entendrai plus jamais parler.

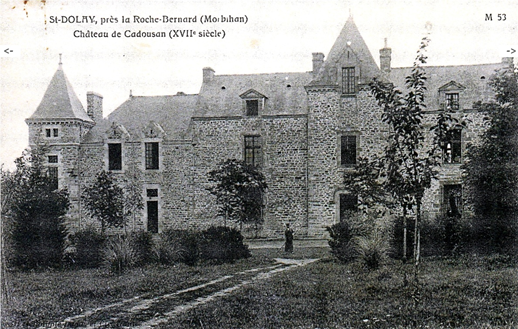

Marcel Guyon, un ami résistant travaillant à l’ancienne école a un contact avec un allemand, le sergent Peter Kruchten qui lui annonce son intention de se rendre avec 6 de ses camarades. Ne sachant que faire, j’en parle à l’abbé Joly qui me conseille la prudence, puis à nos supérieurs, qui finalement nous disent d’y aller. Rendez-vous est pris avec Peter Kruchten pour convenir du lieu, de l’heure et des conditions qui sont : « Vous déposez vos armes et vous nous accompagnez ». Le 21 novembre, à 18 heures, Marcel Guyon, Paul David et moi-même sommes présents tous les trois. Comme prévu, nous n’avons rien dans les mains, ni dans les poches et notre partenaire est présent avec sa lampe de poche. Il fait froid, très sombre et il pleut. La prise de contact est très brève et nous n’avons pas le temps de dire un mot. « Les mains hautes ! » crie Peter Kruchten. Nous ne pouvons riposter. Après son signal d’alarme, nous sommes encerclés. Il y a des boches partout, armés jusqu’aux dents. Ils nous ont ligotés, chaînes aux pieds et nous avons ainsi fait six kilomètres de marche, jusqu’au château de Cadouzan.

Là, on nous a enfermés dans la cave, debout, face au mur. A chaque geste qu’on faisait, on recevait un coup de crosse. Puis les interrogatoires ont commencé dans la salle du château. On nous a attaché la tête entre les genoux et mis une éponge dans la bouche pour nous empêcher de hurler. Ensuite, dans cette position, on nous a passé sous les genoux une barre de fer, posée entre deux tables. Et là, les coups ont commencé à pleuvoir. Ils étaient deux à nous matraquer. Cela a duré 48 heures, sans boire ni manger. Après ce traitement, j’étais intransportable. On m’a chargé dans un camion, direction Guérande.

Je me suis retrouvé dans un collège dont je ne me rappelle plus du nom. Là, dans un petit local, j’ai été interrogé par le tortionnaire Peter Kuchten, qui, jugé en 1947, fut condamné à 3 ans de prison. Lui, sa technique, c’était des coups de fouet dans la figure. A la fin, on m’a fait signer un papier. Je ne sais pas quoi. Puis je suis passé, avec sept camarades, devant le tribunal réuni au grand complet, à la prison de Saint-Nazaire où nous nous trouvions depuis le 27 novembre. J’étais dans le cirage, je ne tenais pas debout. J’ai juste entendu, prononcé en français : « Vous êtes condamnés à mort ».

J’ai été enfermé dans une cellule, au dernier étage de la prison. En tout, je suis resté 8 jours sans manger ni boire. Il n’y avait pas d’électricité, on couchait sur des planches avec juste un peu de paille. Et au menu : des feuilles de chou, de la betterave fourragère et une petite bouteille d’eau pour deux. Et puis le 16 décembre, Rittmayer, le lieutenant-colonel commandant la place de Saint-Nazaire nous a rassemblés devant les portes de nos cellules et nous a dit dans un français impeccable : »Je suis heureux de vous annoncer une bonne nouvelle. Votre condamnation a été commuée en dix ans de forteresse ». A ce moment là, je me souviens avoir pensé que j’aurais peut-être une chance de m’en tirer.

J’ai retrouvé ma cellule, jusqu’au 9 mai 1945 à 18heures très exactement. On est venu me chercher en ambulance. Je ne pesais plus que 35 kilos.

Quelques années plus tard, revenu à la vie civile, j’ai reçu un courrier de Rittmayer. Il m’invitait chez lui à Tauberbischofen. J’y suis allé avec mon fils Pierre et Jean Bodiguel, et jusqu’à sa mort, en décembre 1970, nous avons continué à correspondre. Il était mon ami ».

Pierre le Pocreau s’est éteint le 30 juillet 1998 à 75 ans, chez lui, à Saint-Nazaire, au milieu des siens.

Alain LE BOT.

D'autres articles dans cette catégorie

Une muzillacaise tuée lors des bombardements de Nantes 1943

Lire la suite

4 statues, 120 000Km parcourus sur le thème du Grand Retour, pèlerinage de ND de Boulogne

Lire la suite

1944, la fin de guerre douloureuse sur la commune de Marzan, les américains et la poche de St Nazaire

Lire la suite